Schloß im Himmel (1) /

Berlin verdankt sein Faszinosum noch immer seiner berühmtberüchtigten Verfremdungstechnik, die in einem Satz, einem Wort, benannt werden kann, das phänotypischer als jedes andere hallt. Das Wort ist, wenig überraschend, die MAUER. Daß dieses Wort mit Artikel versehen einmal einen ganzen Satz bilden konnte, war kennzeichnend nur für Berlin, charakteristisch für den „V-Effekt“ der Stadt.

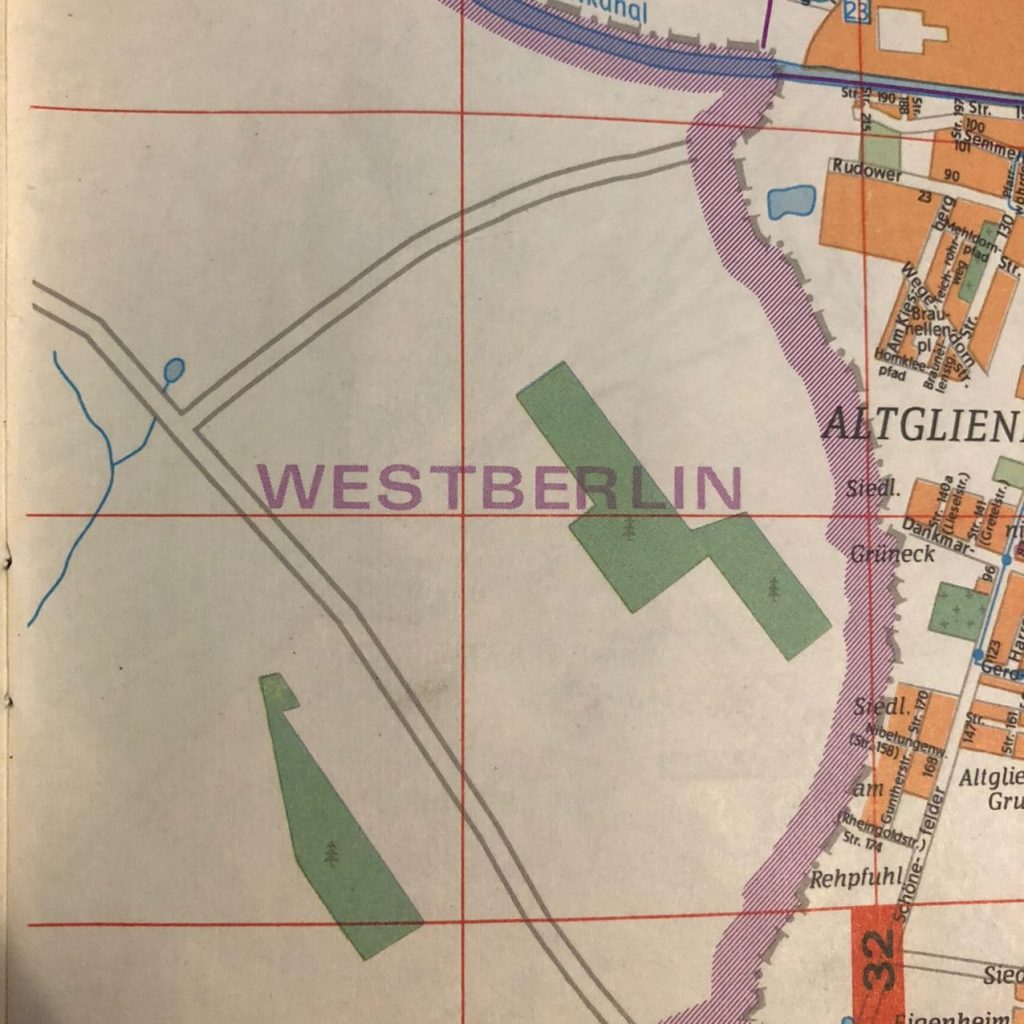

Uwe Johnson, zum Beispiel, hat diesem Phänomen die Kraft seines Schreibens gewidmet, im Roman, der den Zweiworttitel ZWEI ANSICHTEN trägt. Mit dem Schreiben an der Grenze, über die Grenze, hat Johnson eine Form entwickelt, mit der er die Grenzen der Literatur wesentlich erweitert hat. Im Fall seiner ANSICHTEN eine Sprachmauer, die formal so roh im Deutschen stand wie das Bauwerk durch die Stadt. Und diese Berliner Sache war nicht nur Gegenstand der Literatur, die Mauer war von der ersten Erwähnung an Gesamtkunstwerk.

Berlin verdankt sein Faszinosum noch immer seiner berühmtberüchtigten Verfremdungstechnik … „Die Mauer …“ Bei bloßer Erwähnung des Zweiwortsatzes bricht eine solche Flut von Assoziationsketten vor, daß das Konstrukt BERLIN wie vom profan-irdischen Dasein erlöst, von kollektiv-historischer Aura getragen, zu schweben beginnt. Ein Schloß im Himmel des Posthistoire. Das zu illustrieren ist allein auf Grund des Übermaßes an Bildmaterial vollkommen unmöglich. Warum „noch immer“? Weil DIE MAUER und alles was sie war, gewesen sein sollte, wie ein beharrlicher Gedanke in den „träumenden Kollektiven“, die wir mit unseren geschichtsvergessenen Vorfahren bilden, konserviert ist wie ein Kefirpilz im Glas; trotz des unverzeihlichen Fehlers, das größte Baukunstwerk des Kontinents, das mit Grund Berlin in Teile schnitt, unverzüglich nach politischer Beschlußlage abgetragen zu haben. Daß Kefir die Nahrung der 100jährigen ist, gilt als belegt und weithin bekannt.

P.S.

Und daß unsere Nachfahren sich mit dem pflastersteingebackenen Mauerpfad statt des Betonwalls begnügen müssen, könnte man, ausnahmsweise, statt mit zahnlos gemümmelter „Gnade der späten Geburt“ mit einfach berlinisch geblöktem „Pech jehabt“ kommentieren; allein deswegen schon, weil es echtes Berlinisch, und auch das unechte, gar nicht mehr gibt. Sie, die Nachfahren, sind wie Kierkegaards „Zimmerflaneur“, den Benjamin exhumiert hat, auf Fantasien angewiesen. Auch nicht schlecht.